Carl Pulfrich e il Rifrattometro Universale

Di ottica e di altre invenzioni: la vita sperimentale di Carl Pulfrich

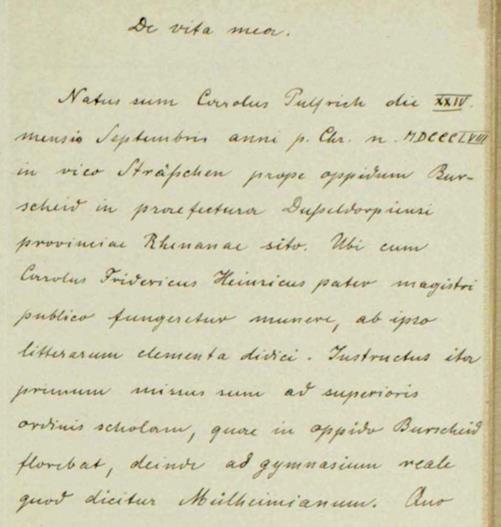

Le poche volte che sentiamo il nome “Pulfrich” è per indicare un particolare effetto ottico legato alla stereoscopia, l’effetto Pulfrich. Questo effetto riguarda la visione ed è un vero e proprio effetto ottico che ci fa vedere un oggetto che si muove lungo una linea come se si spostasse in profondità dando l’idea di un movimento di tre dimensioni. Oltre a questo fenomeno, il Dr. Carl Pulfrich (1858-1927) (Figura 1) ha dato importanti contributi in fisica teorica e sperimentale, dedicandosi a problemi di ottica, termodinamica, clima e alla realizzazione di numerosi strumenti di precisione, principalmente legati all’ottica.

Figura 1. Fotografia di Carl Pulfrich a Bonn nel 1889

(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carl_Pulfrich.JPG)

Tra questi strumenti, il Rifrattometro Universale rappresenta il suo capolavoro, uno strumento che per decenni è rimasto il punto di riferimento per definire lo standard di precisione e accuratezza nella misura dell’indice di rifrazione, dotato di grande versatilità per lavorare sia con solidi che con liquidi. La nostra indagine su Carl Pulfrich nasce proprio da questo strumento, conservato nella collezione di strumenti scientifici del Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale dell’Università di Pisa.

Figura 2. Il Rifrattometro Universale di Pulfrich della collezione del Dipartimento di Chimica e Chimica Generale (DCCI) dell’Università di Pisa.

Pulfrich ebbe modo di collaborare e stringere rapporti con i più importanti fisici contemporanei, a partire dal suo mentore Rudolf Clausius, continuando poi con Max Planck, Heinrich Rudolf Hertz, Ernst Abbe, John Alfred Brashear, George Hale, etc… Dalle lettere che sono state trovate negli archivi emerge il carattere di un uomo energico, disponibile e contento di condividere la voglia di sperimentare e di creare strumenti sempre più raffinati per poter esaurire le curiosità dei suoi interlocutori.

La sua formazione e percorso di crescita ci viene raccontato da Pulfrich stesso (Figura 3), quando nel 1889 chiede all’Università di Bonn di essere assunto come Privatdocent, dopo aver ottenuto il dottorato in fisica nella stessa università.

Figura 3. Estratto dagli atti dell'Università di Bonn, UAB_PF-PA 421_Pulfrich, Carl. Foglio cinque, recto.

Fortunatamente questo documento è ancora conservato presso l’archivio dell’università ed è stato possibile consultare l’originale. Traducendo dal latino leggiamo: “Sono nato Carl Pulfrich il 24 Settembre 1858 nel villaggio di Sträschen, vicino alla città di Kurscheid, nella provincia di Düsseldorf, in Renania. Lì, quando mio padre Charles Friederieur Heinrich era insegnante pubblico ho imparato i fondamenti della letteratura. Lì ho ricevuto la mia educazione. Dopo aver preparato il mio viaggio, fui prima mandato alla scuola superiore, che si trovava nella città di Burscheid, e poi al ginnasio di Reale, chiamato Mülheimianum. Dopo aver completato gli studi in un anno, mi recai all'alma mater dell'università, la Friedrich Wilhelmine, a Thenn, per lavorare nelle scuole di matematica e fisica, e mi capitò di studiare filosofia.” 1 Anche da queste poche parole possiamo intuire come Pulfrich abbia avuto un tipo di educazione di impronta Humboldtiana, chiamata così da Wilhelm von Humboldt (1767–1835) (Figura 4).

Figura 4: Francobollo che ritrae Wilhelm von Humboldt, ripreso da una litografia di Franz Krüger.

Questo modello di istruzione venne ideato nel Regno di Prussia tra il 1809 e il 1810 per riformare l’intero sistema educativo, dalle scuole elementari passando per la scuola secondaria sino ad arrivare al terzo livello di formazione. 2 Lo scopo principale delle riforme prussiane era quello di rivitalizzare e modernizzare lo stato, con uno spirito di rivalsa dopo la sconfitta subita nelle guerre napoleoniche (e quindi, se vogliamo, per il bisogno di creare un proprio sistema che fosse differente da quello francese). Nel fare questo vennero intraprese delle politiche che potremmo già definire ‘socialiste’: l’abolizione della servitù della gleba, la libertà di impresa e di occupazione, l’auto-governo delle città da parte di rappresentanti eletti e, appunto, l’educazione dei bambini. I cittadini, non più servi, dovevano essere liberi di sviluppare i propri talenti in base al loro senso personale di responsabilità. In questo modo prospettavano di generare nuove risorse per lo stato o la nazione.3

Questo sistema è considerato da molti la ragione della grande crescita intellettuale della Germania dalla seconda metà dell’800 sino al ‘900, con 29 premi Nobel dalla sola Von Humboldt-Universität, ed è ancora oggi applicato in numerose istituzioni in giro per il globo.

Il Gymansium che frequentò Pulfrich era di questo tipo e seguiva il concetto di cercare di dare agli studenti una preparazione più generale ed umanistica piuttosto che concentrarsi su quello che ci si sarebbe aspettato a seconda della posizione nella gerarchia sociale.4 Per Humboldt chiunque possedesse una preparazione generale e illuminata di stampo umanistico e civile, fosse esso un artigiano, un commerciante, un soldato o un funzionario, avrebbe potuto acquisire le conoscenze necessarie per applicarsi in qualunque lavoro, e al contempo mantenere la propria libertà individuale. 5 Questa nuova interpretazione può essere riassunta nella parola Bildung, ossia lo sviluppo olistico delle forze individuali di una persona attraverso la libertà e l'autodeterminazione.

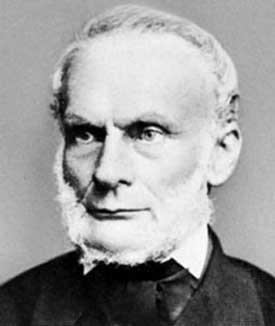

Carl Pulfrich si allineò perfettamente con le speranze di Humboldt, studiando la letteratura, il greco e il latino, per poi dedicarsi alla fisica e in particolare all’ottica (la sua tesi verterà su studi fotometrici sull'assorbimento della luce in mezzi isotropi e anisotropi). 6 L’amore per la patria lo spinse poi ad arruolarsi 7 come Boummer tra i fanti (II Battaglione, Reggimento. Nr. 28) raggiungendo poi il grado di tribuno militare (Offizier). In quel momento di fiducia e speranza verso lo stato prussiano non era cosa inaudita mettersi al servizio della nazione come soldato. Altre persone vicine al neolaureato Carl Pulfrich avevano fatto scelte analoghe, come il grande Rudolf Clausius (1822-1888) (Figura 5), che aveva preso parte nel 1870 alla guerra franco prussiana. 8

Figura 5. Fotografia di Rudolf Clausius del 1888 (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Clausius.jpg).

Clausius prenderà Pulfrich come suo assistente e sarà anche parte della commissione che gli concederà la licenza di libero docente. Quando Clausius verrà a mancare nel 1888 sarà proprio Carl a prendere in mano i suoi scritti per poter completare l’edizione del Die Mechanische Warmetheorie, 9 insieme ad un suo coetaneo, allievo di Kirchhoff ed Helmholtz, il famoso Max Plank (1858-1947). Oltre alla prefazione lasciataci dai due grandi fisici non abbiamo altre fonti che ci descrivano il loro rapporto o quanto abbiano effettivamente contribuito al terzo libro della grande opera di Clausius, la Die Kinetische Theorie der Gase. Sicuramente lavorarono insieme per introdurre la trattazione meccanico-statistica di Maxwell, come auspicato dallo stesso Clausius prima di morire. 10 Da questo possiamo cominciare a capire quale fosse la preparazione fisica e matematica di Pulfrich, capace di occuparsi di problemi legati all’ottica (dalla sua tesi sull’assorbimento della luce che tratta anche del comportamento di lenti e prismi), ma anche di termodinamica e di meccanica statistica.

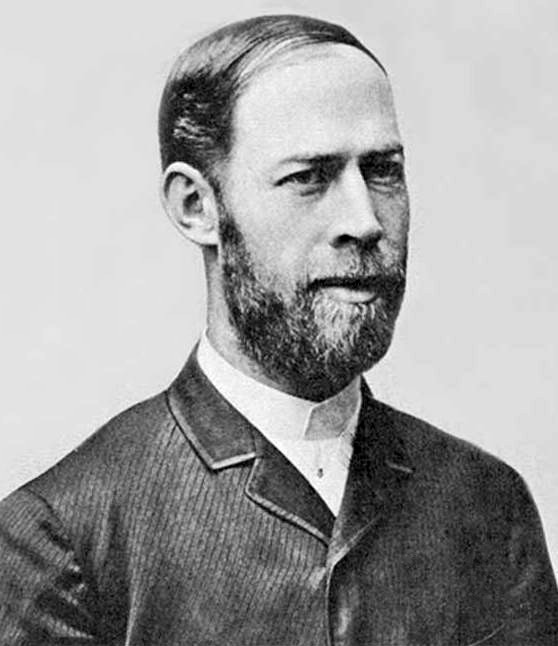

A circa trent’anni Pulfrich era quindi alle prese con la redazione del testo di Clausius insieme ad uno dei fisici più attivi in quel momento in Germania. Allo stesso tempo mantenne il suo posto di assistente per il nuovo docente, Heinrich Rudolf Hertz (1857-1894) (Figura 6), che incidentalmente era anche suo cognato.

Figura 6. Fotografia di Heinrich Rudolf Hertz del 1894 (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Heinrich_Rudolf_Hertz.jpg).

Carl Pulfrich e un nuovo tipo di rifrattometro

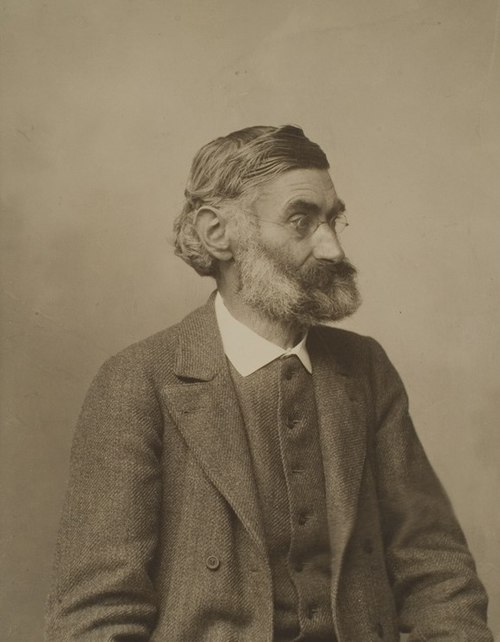

In questa situazione successe un evento che cambiò la vita di Pulfrich e lo portò lontano dalla carriera accademica. La sua pubblicazione Das Totalreflectometer Und Das Refractometer Fur Chemiker 11 su un nuovo tipo di rifrattometro 12 attirò l’attenzione di un personaggio importante nel campo della strumentazione scientifica, salito alla direzione della ditta Carl Zeiss, Ernst Abbe (1840-1905) (Figura 7).13 L’interesse verso i rifrattometri era aumentato dopo la Columbian Exposition tenutasi a Chicago nel 1893, alla quale Carl Zeiss aveva partecipato e presentato numerosi strumenti ottici di misura. 14 In quella e in altre occasioni, Zeiss fece notare che i rifrattometri potevano essere usati per distinguere numerose sostanze, e anche per determinare il loro grado di purezza, alterazione o per determinare la percentuale o la concentrazione di molte soluzioni e miscugli. Ma ancora più importante, a differenza di altri strumenti, il rifrattometro poteva essere utilizzato senza una conoscenza di base di ottica, e non richiedeva manipolazioni particolarmente complicate per il suo utilizzo.

Figura 7. Fotografia di Ernst Abbe nel 1904 (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ernst_Abbe_(HeidICON_29803)_(cropped).jpg).

Dobbiamo tenere presente che nella seconda metà del XIX secolo le tecniche per la determinazione delle strutture delle sostanze chimiche organiche ricadevano in tre categorie:

- Analisi diretta;

- Analisi ottica;

- Analisi spettroscopica.

Il primo di questi punti si basava sull’idea di fondo che si dovesse già conoscere la struttura fondamentale di molti composti, ed era stato fortemente sostenuto da Jacobus van’t Hoff nel 1878. L’uso dello spettroscopio per questi scopi venne promosso invece dal chimico inglese Walter Hartley nel 1879, ma anche in questo caso era necessaria una grande conoscenza dei comportamenti della materia. L’analisi ottica, invece, che si basava principalmente sulla rifrattometria o sulla polarimetria, poteva essere condotta semplicemente utilizzando gli strumenti preposti e confrontando le misure effettuate con le tabelle di riferimento. Sia i rifrattometri che i polarimetri diventarono strumenti molto diffusi, ben al di là dei laboratori universitari o altamente specializzati. 15

Non è difficile immaginare quindi che Abbe avesse fatto a Pulfrich una offerta economica molto vantaggiosa, ponendolo subito a capo del laboratorio della progettazione degli strumenti di misura. Pulfrich chiuse quindi i suoi rapporti lavorativi con l’Università di Bonn e da quel momento sino alla sua morte resterà legato alla famosa azienda di strumentazione Carl Zeiss. 16 Da quel momento in poi anche i suoi strumenti vennero prodotti e commercializzati dalla ditta, aiutandone la diffusione.

Uno dei suoi rifrattometri universali è ancora oggi conservato presso il Dipartimento di Chimica e Chimica Generale dell’Università di Pisa (Figura 8).17

Figura 8: Immagine frontale del Rifrattometro Universale di Pulfrich, parte della collezione del Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale dell’Università di Pisa

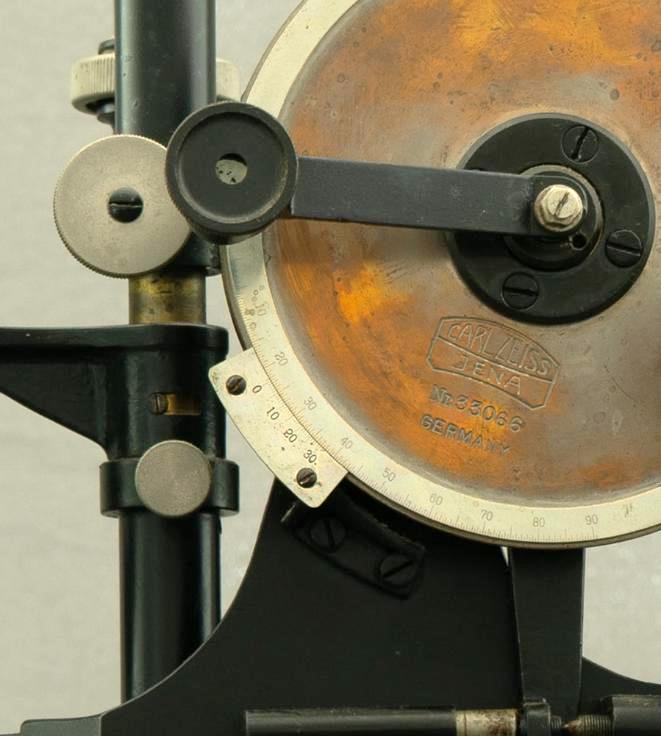

Lo strumento ha numero di serie 33066, ed è collocabile intorno al 1925. È corredato di un libretto di istruzioni, in inglese e in francese, che descrive il suo funzionamento, la manutenzione, e ci fornisce delle tabelle con la variazione dell’indice di rifrazione del prisma in base alla temperatura. 18

Funzionamento e descrizione del Rifrattometro Universale di Pulfrich

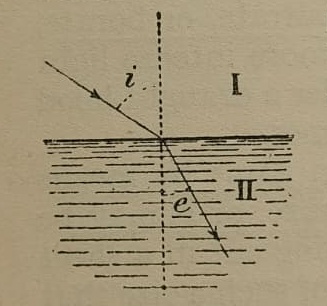

Il principio di funzionamento si basa naturalmente sull’indice di rifrazione: quando un fascio di luce monocromatica passa da un mezzo meno denso (I) ad uno più denso (II) la sua traiettoria viene deviata come mostrato in Figura 9. I due angoli che il fascio forma con la normale alla superficie di contatto, ‘i’, nel caso del fascio incidente, ed ‘e’, nel caso del fascio rifratto, dipendono dall’indice di rifrazione dei due mezzi. 19

Figura 9: Schematizzazione del principio della rifrazione come riportato nel libretto di istruzioni associato allo strumento dalla ditta produttrice Carl Zeiss.

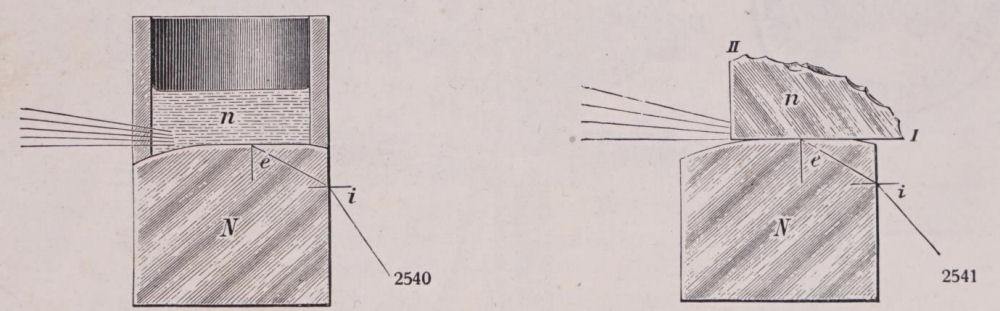

L’elemento più importante di questo strumento è un prisma di 90°, tagliato a partire da un vetro ad alto indice di rifrazione (Figura 10). Una delle facce del prisma è orizzontale e rivolta verso l’alto. Questa faccia viene posta a contatto con l’oggetto dell’indagine (liquido o solido). La seconda faccia del prisma è verticale ed è attraverso questa che possiamo osservare il limite della luce che penetra attraverso il prisma secondo l’angolo di incidenza radente (angolo limite di rifrazione). Con l’aiuto di un oculare e di un cerchio graduato è possibile leggere l’angolo i al quale il raggio limite emerge dalla superfice verticale del prisma e, conoscendo l’indice di rifrazione del prisma (N), possiamo ottenere l’indice di rifrazione n della sostanza da esaminare attraverso la relazione: n= √(N2-sin2 i).

Figura 10: Schema del funzionamento dello strumento nel caso di liquidi, a sinistra, e di solidi, a destra. Le immagini mostrano il comportamento del fascio di luce (qui rappresentato da alcune linee) quando attraversa prima il campione e poi il prisma a 90°, per poi uscire verso l’osservatore.

Il fatto che l’indice di rifrazione di una sostanza vari con la temperatura fu determinato da Gladstone e Dale nel 1863. Lo strumento di Pulfrich permette un controllo sulla temperatura di esercizio con elevata precisione. Un fascio di luce monocromatica, ad esempio emesso dal sodio, poteva essere facilmente realizzato scaldando un cloruro, bromuro, nitrato o borato di sodio su di una fiamma prodotta con il Bunsen. Lo strumento però era pensato per l’utilizzo preferenziale di un tubo di Plücker, riempito con idrogeno a bassa pressione. Lo sviluppo di questi tubi è sempre legato a Bonn, Pulfrich e Hertz. La scarica elettrica in gas rarefatti era stata studiata da Hittorf, Geissler, Kayser, Plücker ed altri, proprio a Bonn. Nel 1859 Plücker aveva studiato il fenomeno di fluorescenza prodotto dai raggi catodici sulle pareti di vetro del tubo di scarica; l’indagine sarebbe poi stata portata avanti da Crookes. 20

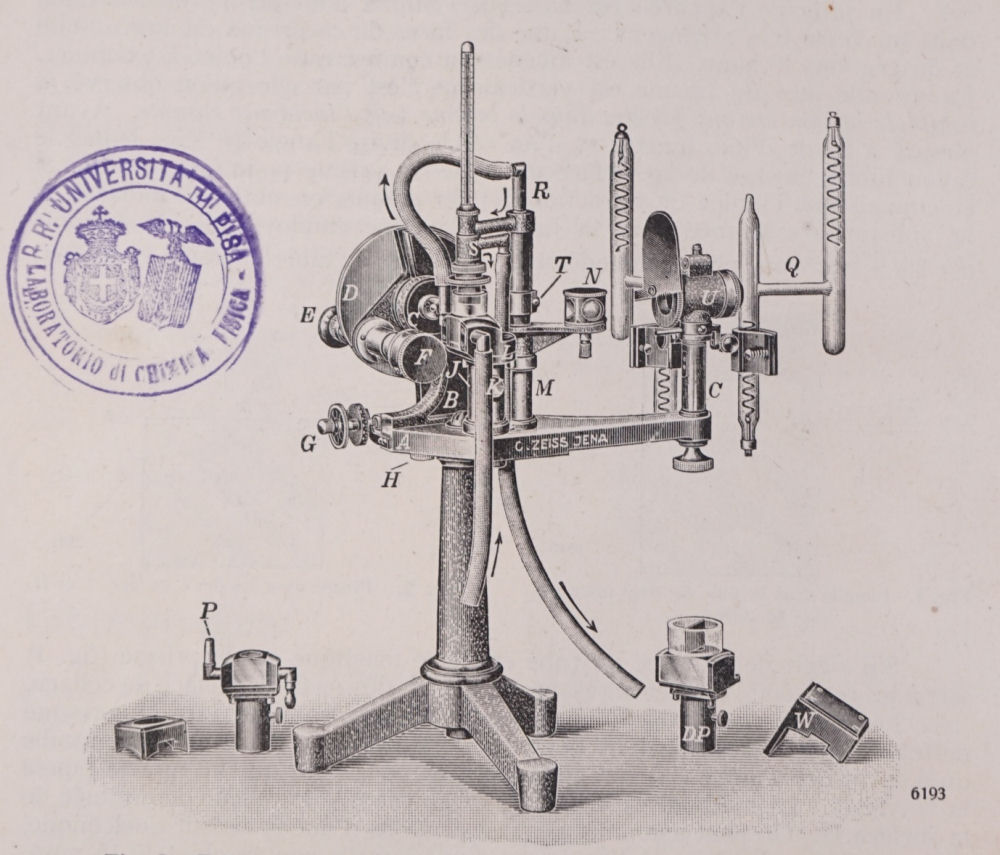

Nel libretto di istruzioni vediamo lo strumento con un tubo di Plücker (Figura 11) come fonte di illuminazione (segnato con la lettera Q).

Figura 11: Rappresentazione grafica del Rifrattometro Universale di Pulfrich come presentato nel libretto fornito dalla ditta produttrice Carl Zeiss.

Per usare invece una lampada al sodio è consigliabile porre lo strumento a circa cinquanta centimetri di distanza dalla sorgente luminosa, con il prisma riflettente (N) posizionato dal lato opposto. Il prisma a 90° (L) supporta la cella per liquidi e deve essere posto nella posizione di riposo, ossia posizionato il più in basso possibile e poi fissato stringendo la vite (K). Il lato verticale del prisma deve essere direzionato verso l’oculare (F) (Figura 12). Si nota poi una delle componenti particolari di questo rifrattometro: il sistema di controllo della temperatura. In posizione (R) viene inserito un tubo di gomma, con l’altra estremità assicurata alla cella del prisma. Un termometro viene avvitato in posizione (S) al di sopra del campione. In (L) si collega un bagno termico e l’acqua viene fatta circolare in questo percorso, per essere poi scartata dopo il passaggio.

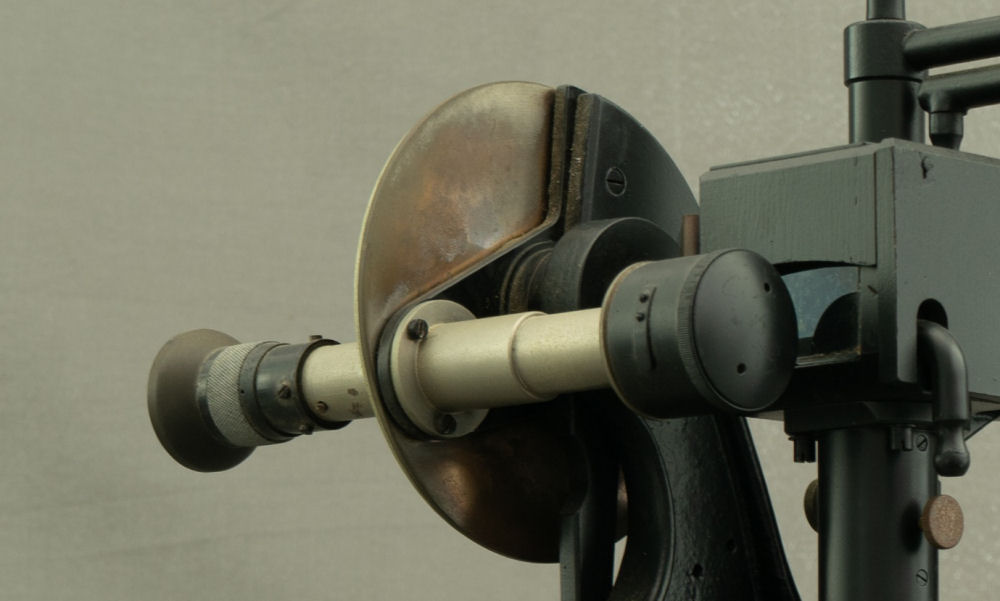

Figura 12: Dettaglio dell’oculare (F) posizionato per ricevere la luce rifratta dalla parete verticale del prisma.

La luce, dopo la rifrazione del prisma, passa attraverso un oculare che può essere regolato dalla posizione (F). L’oculare può essere ruotato, ma ci sono quattro punti fissi la cui presenza può essere facilmente percepita durante la rotazione e che corrispondono a quattro condizioni particolari. In una posizione l’oculare è completamente aperto, in altre due è aperto solo a metà, mentre nella quarta è completamente chiuso. Le aperture a metà si usano quando le osservazioni sono effettuate con una cella divisa. Quando la cella è singola viene lasciato completamente aperto.

L’oculare è assicurato al disco (D), sul quale si può notare una scala graduata su un quarto della sua circonferenza che segna gradi e mezzi-gradi (30’) (Figura 13); è presente anche un verniero con trenta divisioni, grazie al quale ogni singolo minuto può essere letto. La lettura del verniero è facilitata da una piccola lente che può essere spostata davanti alla scala graduata.

Figura 13: Dettaglio del disco graduato con verniero. La lente è stata spostata per permettere la visione della scala graduata.

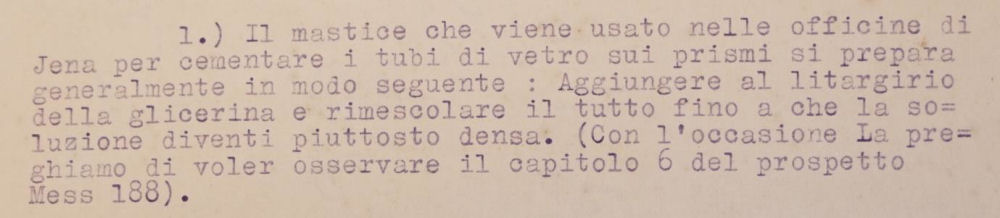

Dalla collezione dell’Università di Pisa è stata ritrovata una lettera del 1928 del docente di Chimica Fisica che chiedeva delucidazioni alla Carl Zeiss in merito a come saldare al prisma la cella per le misure sui liquidi. Questo dettaglio è molto interessante perché dalla risposta della ditta sappiamo la composizione chimica di quello che veniva chiamato cemento per prismi (Figura 14):

Figura 14: Dettaglio della lettera rinvenuta nell’Archivio dell’Università di Pisa scritta dal responsabile del laboratorio in costruzione degli strumenti di misura della ditta Carl Zeiss nel 1928.

La cosa interessante è che in letteratura vengono proposte diverse misture per questo stesso scopo. Nel Practical Physical Chemistry di Alexander Findlay 21 viene suggerito di utilizzare della colla di pesce oppure, se la temperatura di utilizzo è bassa, di utilizzare della vasellina. Lo stesso suggerimento si trova in altri manuali coevi. Da alcuni articoli sappiamo che Pulfrick stesso, invece, consigliava un diverso procedimento, ovvero di usare lo ioduro doppio di mercurio e bario, 22 noto anche come liquido di Rohrbach. Al momento non sappiamo il perché di tutte queste diverse formulazioni, che evidenziano come diverse sostanze e miscele di sostanze fossero state testate da vari utilizzatori di questo strumento.

Un altro aspetto interessante che vogliamo sottoporre ai nostri lettori è legato alla storia dei rifrattometri. Sappiamo infatti che questo Rifrattometro Universale, pur essendo molto versatile e permettendo misure accurate sia per liquidi che per solidi, non rimase a lungo nei laboratori di analisi dei materiali, ma fu anzi sostituito da strumenti più semplici, ma meno versatili. Molti laboratori oggi possiedono un rifrattometro detto ‘rifrattometro di Abbe’, di cui abbiamo diversi esemplari ancora funzionanti anche presso il Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale oltre ad uno strumento storico nella collezione degli strumenti scientifici. 23 E’ significativo, inoltre, che i rifrattometri moderni, pur essendo molto più compatti e con lettori digitali, si basino sullo stesso principio fisico, che è chiaramente visibile negli strumenti storici, come il rifrattometro universale di Pulfrich, mostrando così il loro fondamentale valore didattico.

Riferimenti, note e link:

1. “UAB_PF-PA 421_Pulfrich, Carl,” preprint, University of Bonn, 1889.

2. Bongaerts, Jan C. 2022. “The Humboldtian Model of Higher Education and Its Significance for the European University on Responsible Consumption and Production” 167 (10): 500–507.

3. Boria, Francesco, and Barbara Rapaccini. 2018. “Education and Research: The Development of German Physics in the Nineteenth Century—Part One.” Lettera Matematica 6 (3): 161–66.

4. Una cosa interessante è che la matematica, dopo lungo dibattere era stata posta in secondo piano. Questo perché la sua relativa “schematicità” e “semplicità” sembra ridurre la complessità della vita e delle emozioni a meri numeri, e quindi si adattava poco a questa visione che strizzava l’occhio all’essere umano del rinascimento.

5. Wilhelm von Humboldt: Schriften zur Anthropologie undGeschichte.– Werke in fünf Bänden, vol. 1. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Flitner, A., Giel, K. (eds.) Darmstadt (1964).

6. La tesi sarà discussa il 18 Giugno 1881 e otterrà il massimo dei voti.

7. Avrebbe potuto essere esentato dalla leva vista la sua posizione nell’università.

8. Cahan, David. 1985. “The Institutional Revolution in German Physics, 1865-1914.” Historical Studies in the Physical Sciences 15 (2): 1–65.

9. Clausus, Robert. 1887. Die Mechanische Warmetheorie. Edited by Max Plank and Carl Pulfrich.

10. Jungnickel, Christa, and Russell McCormmach. 2017. The Second Physicist. p.22.

11. Pulfrich, Carl. 1890. Das Totalreflectometer Und Das Refractometer Fur Chemiker. Leipzig: Wilhelm Engelmann.

12. Il rifrattometro poteva essere acquistato presso Max Wolz a Bonn.

13. Ernst Abbe è stato sicuramente un altro fisico di enorme importanza: a lui dobbiamo la risoluzione di numerosi problemi di ottica, aver inventato le lenti apocromatiche, il condensatore di Abbe, e introdotto il numero di Abbe per quantificare la variazione di indice di rifrazione in base alla lunghezza d’onda attraverso qualsiasi materiale trasparente. A lui si deve anche la scoperta della variabile casuale Chi Quadrato. Abbe aveva più volte rifiutato posizioni molto prestigiose presso varie università della Germania per rimanere con Carl Zeiss.

14. Deborah Jean Warner, Chapter 3: Refracometers and Industria Analysis, in: Morris, Peter, and Klaus Staubermann, eds. 2008. Illuminating Instruments. Studies in the History of Science and Technology. p.44.

15. Jensen, William B. 2003. Philosophers of Fire: An Illustrated Survey of 600 Years of Chemical History for Students of Chemistry. Oesper Collections. University of Cincinnati. p. 152.

16. La ditta fondata da Carl Zeiss e che porta ancora oggi il suo nome era l’avanguardia nel campo dell’ottica e degli strumenti di misura.

17. https://ricerca.dcci.unipi.it/instrument-museum.html

18. Gladstone e Dale, XIV. Researches on the refraction, dispersion, and sensitiveness of liquids". Philosophical Transactions of the Royal Society of London. 153: 317–343. 1863-12-31.

19. Comunemente ci si riferisce a questa importante proprietà come Legge di Snell.

20. Appelyard, Rollo. 1927. “Pioneers of Electrical Communication - Heinrich Rudolf Hertz.” Electrical Communication 6 (2): 63–77.

21. Findlay, Alex. 1920. Practical Physical Chemistry. London: Longmans, Green & Co.

22. Pulfrich, Carl. 1890. Das Totalreflectometer Und Das Refractometer Fur Chemiker. Leipzig: Wilhelm Engelmann.

23. https://ricerca.dcci.unipi.it/rifrattometro-abbe.html

CREDITS: LUCA ROCCA E VALENTINA DOMENICI